El norte de este departamento en Bolivia se ha convertido en uno de los principales corredores del tráfico ilegal de madera que cruza la frontera hacia Perú.

Tronco a tronco, con motosierras y “castillos” son talados cientos de árboles de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi. Traficantes peruanos que ingresan a territorio boliviano sin control por Pando.

El norte de este departamento en Bolivia se ha convertido en uno de los principales corredores del tráfico ilegal de madera que cruza la frontera hacia Perú. Así lo ha develado una investigación de la Red Ambiental de Información (RAI).

En la comunidad Holanda, un estrecho desvío penetra las entrañas de esa espesura de un paisaje que se vuelve más denso y menos vigilado. Es el inicio de un camino comunal que serpentea los límites de la Reserva Manuripi, que comparte 67 kilómetros de frontera difusa con Perú.

Por esta vía, la transitabilidad de vehículos es escasa. Solo motocicletas cruzan el monte con frecuencia. Por ese mismo camino, cruzando desde Perú, llegan también otros visitantes que no vienen por turismo ni por parentesco; son traficantes de madera.

Éstos ingresan a la zona armados, a bordo de “triples”, cuya carrocería adaptada es solo una plataforma de madera cruda sin contención en los bordes. Son vehículos militares antiguos de procedencia rusa, adquiridos en Ecuador e ingresados a Perú desarmados como chatarra. No cuentan con placas de rodaje ni con autorización para transitar. Los usan para mover la madera desde los puntos de extracción hasta zonas intermedias donde es acopiada.

SIN CONTROL

Con ausencia de control en la frontera, los traficantes eligen la oscuridad de la noche para ingresar a las comunidades de la reserva para la depredación.

En ese espacio, los taladores utilizan motosierras y “castillos” para derribar y “cuartonear” la madera. Luego, la cargan en los triples y emprenden rumbo hacia Perú.

Desde la región de Madre de Dios, los cargamentos siguen su camino hacia Cusco, Puno o Abancay, e incluso se exportan con papeles falsos a países como China, Estados Unidos, Vietnam, Francia, República Dominicana y Dinamarca.

Las especies codiciadas son mara, cumarú, cedro, roble y almendrillo. Las últimas tres tienen prohibición de extracción y están bajo la convención Cites.

La convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) es un acuerdo concertado entre gobiernos. Tiene por finalidad velar que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para la supervivencia de las especies. Pero en el monte no hay etiquetas ni certificados; solo árboles y hombres con prisa.

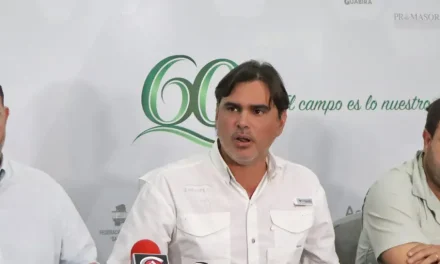

“El tráfico de madera no sucede sin que haya participación de bolivianos. Bien sea en las comunidades al momento de comercializar la madera, incluso se comercializan árboles en pie, pero son talados por los peruanos. Pero, también hay bolivianos que transportan hacia Perú”, explicó a La Razón Eduardo Franco Berton, periodista e investigador.

INVESTIGACIÓN

En la investigación que realizó Franco junto a sus compañeras Soledad Gutiérrez y Erika Bayá se corroboró la ausencia de Estado en ese sector fronterizo, donde los funcionarios de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) de Pando apenas llegan a una decena.

A ello se suma la falta de vehículos, combustible, entre otros, para la lucha contra el ilícito.

De igual forma sucede con el personal del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), donde un solo guardaparque controla miles de hectáreas de bosque de la reserva.

“La frontera está totalmente olvidada, con puestos de control bastante deficientes en el lado de Pando. Tampoco hay control militar en el sector,. Por eso, en las noches, la frontera está sometida a toda la ilegalidad. No solo de madera, sino de otro tipo de mercadería y hasta drogas. Entonces mover la madera por ese lugar no es tan complicado para estos grupos”, señaló Franco.

DESATENCIÓN

Pero también, prevalece el olvido en el que viven las comunidades de la región pandina de parte de las autoridades del nivel central y regionales, en temas de salud, educación y otros. Así, cuando termina la temporada de cosecha de castaña, asaí y otros productos, los comunarios deben buscar modos de subsistencia. La forma más fácil es ayudar a los traficantes a cometer el ilícito.

Otra debilidad identificada, según Franco, es la falta de conocimiento de las autoridades judiciales en estos temas y también la falta de coordinación con otras instancias. Por esa razón, pocos de los casos que son remitidos ante instancias judiciales terminan sin sanción para los traficantes.

Sin puntos de control forestal ni oficinas de aduana operativas en esta región fronteriza, sobornos y documentos falsos allanan el paso de la madera boliviana hacia mercados internos en Perú y destinos internacionales.

////LA RAZON////